AI技术发展越快,孩子越需要一点月亮的浪漫

想和家长们分享16件关于月亮的浪漫小事。

无论是诗中的月亮、神话中的月亮、还是画中的月亮,都是孩子能够体会的珍贵感知。

月亮是古诗词里非常重要的意向,诗人看着月亮,会想起故乡,想念亲人,感叹命运。

盛唐的月光,总与李白的乡愁缠绕在一起。

李白在异乡的床前醒来,看到满地月光,竟误以为是深秋的寒霜;他在敬亭山独坐,天地间只有他与月亮相对,便觉得这轮月是唯一懂他的知己,听他说尽半生漂泊的心事;他乘舟过秋浦河,把月亮比作随他远行的故乡,船行到哪里,“家” 的影子就跟到哪里。

展开全文

安史之乱的硝烟里,杜甫漂泊在秦州的秋夜,望着天边的月亮,心里翻涌的全是离散的家人。那时他见过无数轮月亮,从长安的宫墙到秦州的荒原,却始终觉得“故乡的月亮最亮”。

不是月亮真的有明暗之别,而是故乡的月光里,藏着安稳岁月里的所有温柔。

密州的中秋夜,苏轼举杯对着月亮,酒液里映着明月的影子,也映着他对弟弟苏辙的思念。那时他仕途不顺,与弟弟多年未见,离别愁绪像月光一样,漫过心头。

他提笔写下“但愿人长久,千里共婵娟”。哪怕相隔千里,只要能共享同一片月光,彼此的牵挂就不会断绝。

南宋的月光照在李清照的书桌上,她想起了丈夫赵明诚。

从前,他们一起在灯下整理古籍,一起鉴赏金石字画,月光是他们爱情的见证。后来赵明诚去世,她独守空楼,每到月圆之夜,看着满地月光,就像看到了曾经的时光。

盛唐的海边,张九龄望着明月从海平面缓缓升起。

那时他身处异乡,与亲友相隔万里,可当月光撒下,便觉得所有距离都被悄悄消融。“海上生明月,天涯共此时。”无论我们身在何处,只要抬头能望见同一轮月亮,牵挂就有了落脚之处。

某个无云的中秋夜,曹松站在岸边,看着月亮从海涯缓缓升起,银辉均匀地洒在千家万户的屋顶上。他忽然读懂了月光的深意。

“不曾私照一人家”——它从不偏袒富贵之家,也不冷落贫寒之门,只是公平地照亮每一寸土地。

辛弃疾举杯望月,酒是对山河的牵挂。他望着月亮里朦胧的桂树影子,忽然生出奇伟的念头:“乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。”

他笔下的月光,带着英雄的气概——月中桂树是遮蔽光明的阻碍,而他要挥斧砍去,让月光更明亮地照亮人间山河。

李煜看见的月亮,是残缺的“钩”形,月光照在冷清的深院里。它不优雅、不圆满,却以 “月如钩” 的意象,将内心的孤寂具象化 —— 月亮不再圆满,正如他破碎的人生。

这轮月亮带着沉重的历史感,让月光成为命运的隐喻,见证着从帝王到囚徒的沧桑巨变。

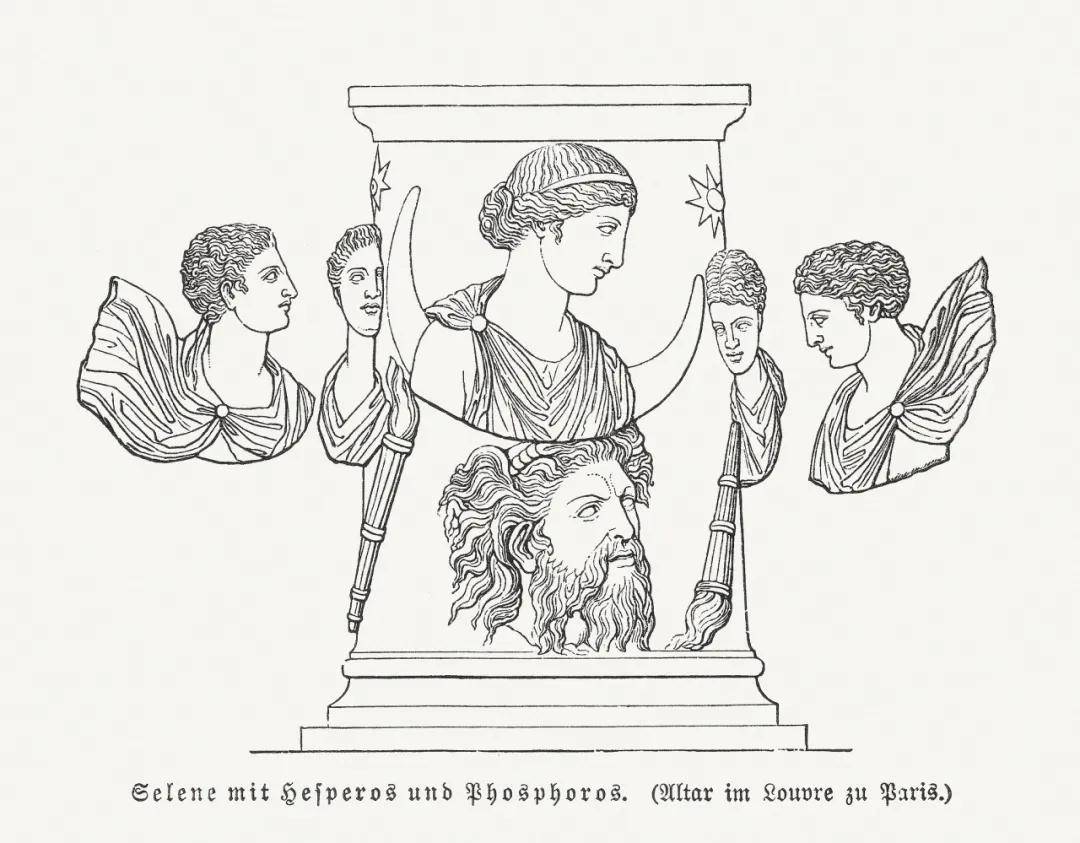

在世界范围内,许多文化都有自己的“月神”,中国有嫦娥,古希腊有塞勒涅。TA们多象征着美好、守护、治愈。

月亮女神塞勒涅第一次见到牧羊人恩底弥翁时,他正躺在山坡上熟睡,月光落在他的脸上。塞勒涅爱上了这个凡人男子。她向宙斯祈求,让恩底弥翁陷入永恒的睡眠,永远保持着年轻的模样。

从此,每个夜晚,塞勒涅都会乘着银车来到恩底弥翁身边,陪他度过每一个安静的夜。月光,成了“守护”的象征。

塞勒涅与迪奥斯库里,木版画

孔苏是古埃及底比斯三柱神体系中的月神,为太阳神阿蒙与母神穆特之子 。

在古埃及的壁画里,孔苏的形象总是带着温柔的笑意,身边环绕着月光。在古埃及人的信仰里,月神孔苏是夜晚的守护者,也是治愈的使者。他们相信,孔苏会把月光化作“良药”,洒在生病的人身上,驱散病痛。

位于卢克索的孔苏神庙

大家比较熟悉的超级英雄“月光骑士”就借鉴了孔苏的月神属性设定,比如月光能量增强、创伤自愈等超能力。

影视剧《月光骑士》

古罗马人崇拜月神露娜,他们相信,露娜的月光与庄稼的生长息息相关。

每到“收获节”,农民们把刚收割的小麦、饱满的葡萄摆在月光下,让露娜的光芒洒在这些果实上,祈祷来年再获丰收。

北欧神话中,月亮由神玛尼掌管。他每日驾驭着马车,牵引着月亮穿越天际,与掌管太阳的姐姐苏尔一同,维持着昼夜的平衡。

传说在“诸神的黄昏”来临时,巨狼芬里尔会挣脱束缚,吞噬太阳与月亮,世界将陷入黑暗。

但玛尼从未退缩,他日复一日地牵引着月亮,守护着世间。在北欧人的心中,玛尼掌管的月亮,不仅是夜晚的光源,更是“坚守”的象征。

从古至今,从来不缺抬头看月亮的人。最后,再来看几轮中外名画中的月亮吧!

南宋画家马远的《月下赏梅图》,是一幅充满清雅气息的小品画。

一株梅花傲然挺立,枝头绽放着几朵梅花,一轮圆月挂在枝头上方,月光柔和地洒在梅花上。仿佛能看到赏梅人站在梅花旁,静静凝视着月亮,空气中弥漫着梅花的清香。

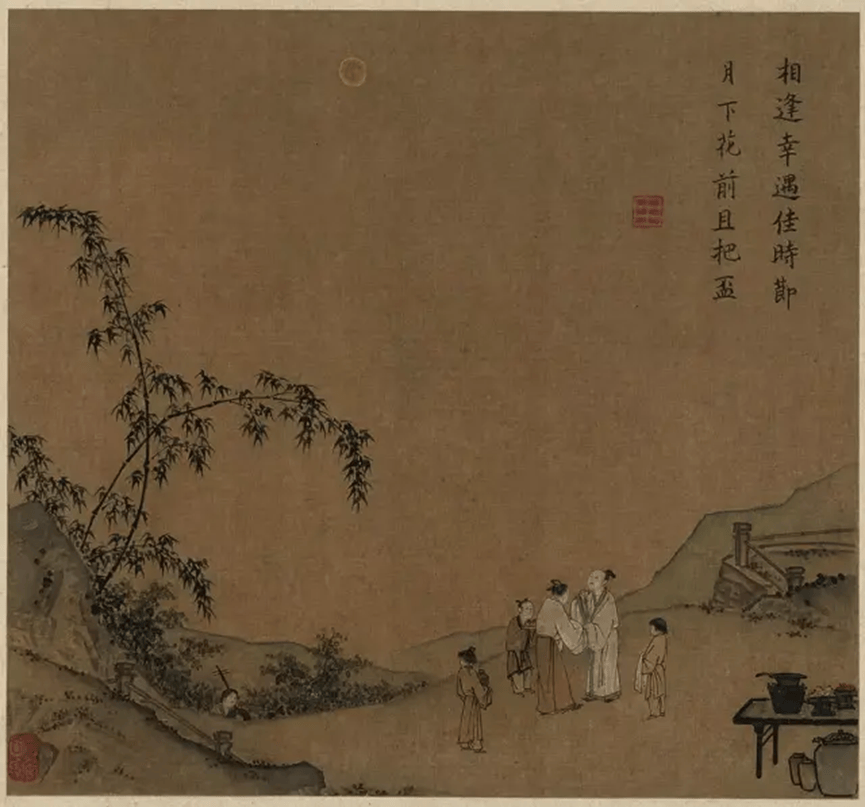

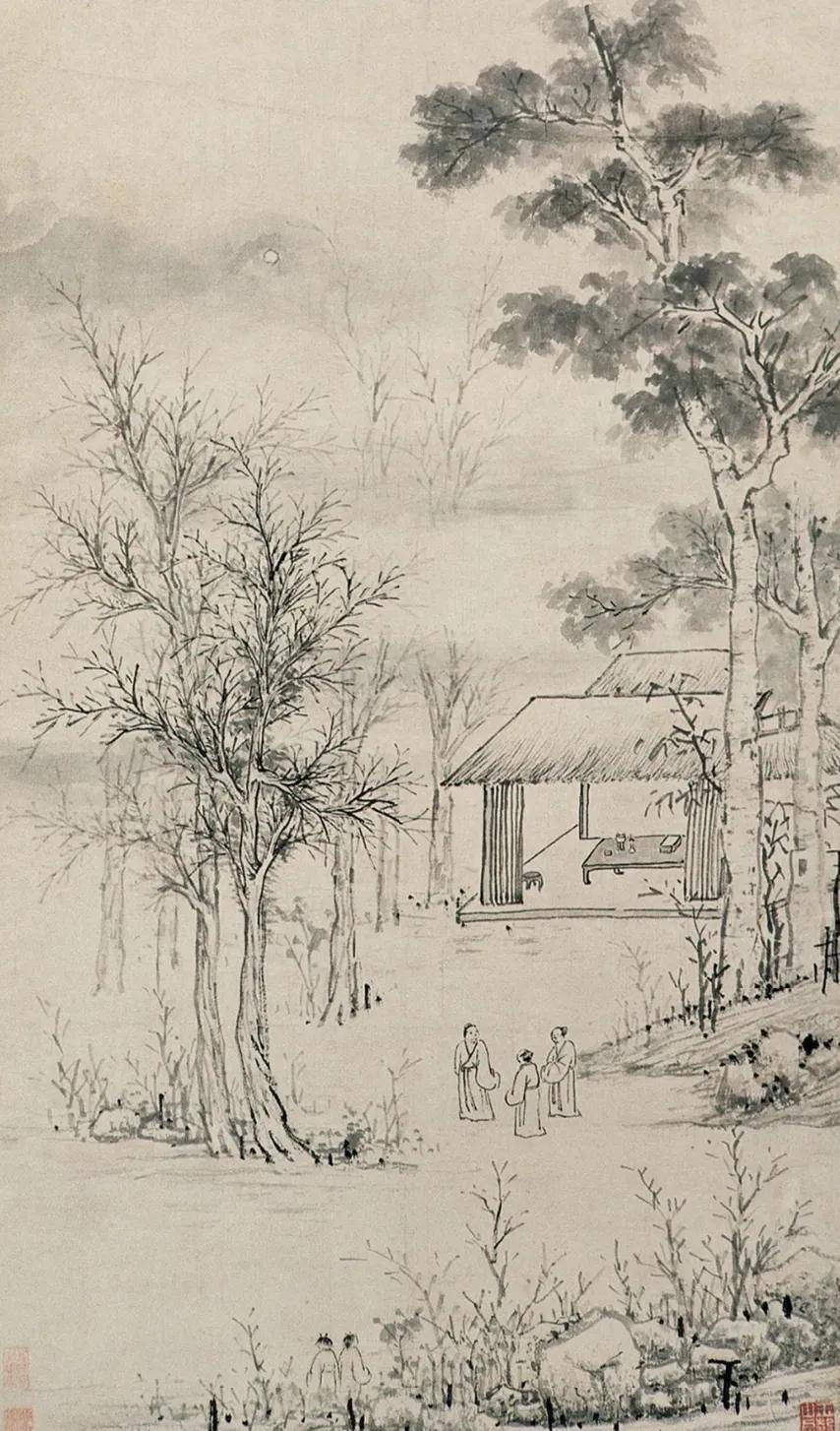

月亮常常出现在马远的作品中,这副《月下把杯图》描绘的正是中秋景象。

画面以中秋月夜为背景,描绘故友相逢、月下对饮的场景,融合诗意与写意,采用“马一角”构图法(左下方人物为主,上方大面积留白表现月色)。画作右上方还有宁宗皇后杨氏楷书题诗“相逢幸遇佳时节,月下花前且把杯”。

是中国历代绘画作品中颇为少见庭院月光题材,更是较为稀有的以文人士夫月夜访谈为主题。

《中庭步月图》描绘的是文徵明自京师返回六年后(1532),一个初冬的月夜与来客啜茶聚餐后步于园中赏月话旧的真实记录。

画作用墨清淡,用笔细腻,画面清雅。透过朦胧的月色、隐隐约约的树梢,就能感受到树林的幽寂,与画面的似梦似幻,整个人仿佛沐浴在清风明月中。

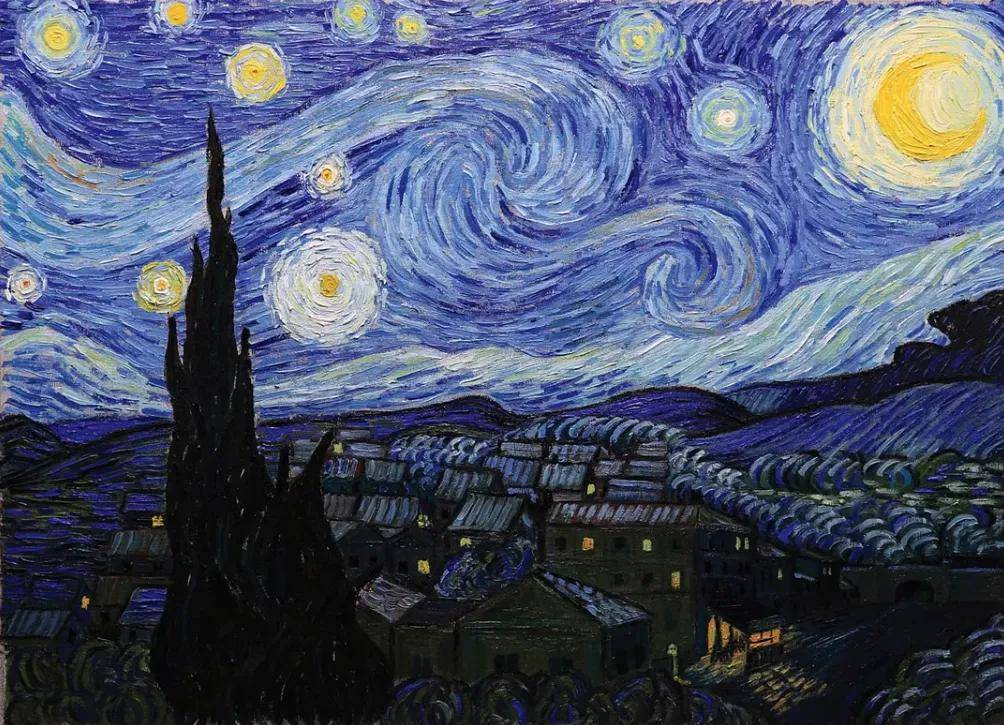

梵高精神第二次崩溃之后,来到离阿尔25公里的圣雷米自愿接受精神病治疗。那时,医生允许他白天外出写生,他住院一个月后,画了这幅画。

夜晚的天空高又远,大星、小星回旋于夜空,金黄的月亮形成巨大的漩涡,星云的短线条纠结、盘旋、跳跃,仿佛让人们看见时光的流逝; 直上云端的巨大柏树,形如一团黑色的火舌,不屈地奋力伸展着枝叶。

他把自己对世界的感知,融入到月亮的描绘中,让月亮成为照亮黑暗的力量。

《至爱梵高·星空之谜》剧照

关于月亮的故事,你还知道哪些呢?

评论