为何说没有《中美白银协定》,1935年法币取代银元,就是句空话?

我是棠棣,一名热衷历史的爱好者。欢迎大家关注我,一起探讨古今大事,共享历史的智慧。君子之道,唯学与交友为重!

在中国向美国和英国提出借款要求时,双方也提出了自己的建议,并希望借助中国币制改革的机会,扩大其在中国经济和金融事务中的影响力。

早在1935年春,上海金融局势动荡不安,英籍大资本家维克多·沙逊便提出了一项英镑借款建议,具体内容包括:

(一)通过英镑借款,来缓解中国的金融恐慌,发行与英镑等值的“上海镑券”,其数量与借款金额相当。

(二)“上海镑券”与中国货币同时流通,成为一种“代币”,可以在伦敦兑换英镑,也可以在上海根据当天的英镑汇率兑换成银元。

展开全文

(三)“上海镑券”可以用于支付关税、购买进口商品、支付英国债券以及普通储蓄。

这种发行“上海镑券”以取代银元并可兑换英镑和银元的做法,无疑是对中国货币的控制,实际上是将中国货币变为英镑的附庸,反映了英国在华势力希望进一步巩固其经济控制。面对这一建议,中国政府选择了拒绝。

尽管如此,中国的币制改革依然急需外国,尤其是美国和英国的援助。 1935年4月26日,国际银价飙升至每盎司81美分,罗斯福总统也不得不承认,这一涨幅主要有利于国际投机者,且中国金融形势愈加严峻。

三天后,孔祥熙建议英国尽快在上海召开由中国专家参与的专家会议,5月3日,他在致施肇基的电报中进一步指出,币制改革和借款计划已经准备就绪,现在需要与英、美两国进一步商讨,特别是争取美国的支持。他提出,美国应派专家赴华,并购买中国白银,以便稳定外汇储备,为币制改革奠定基础。

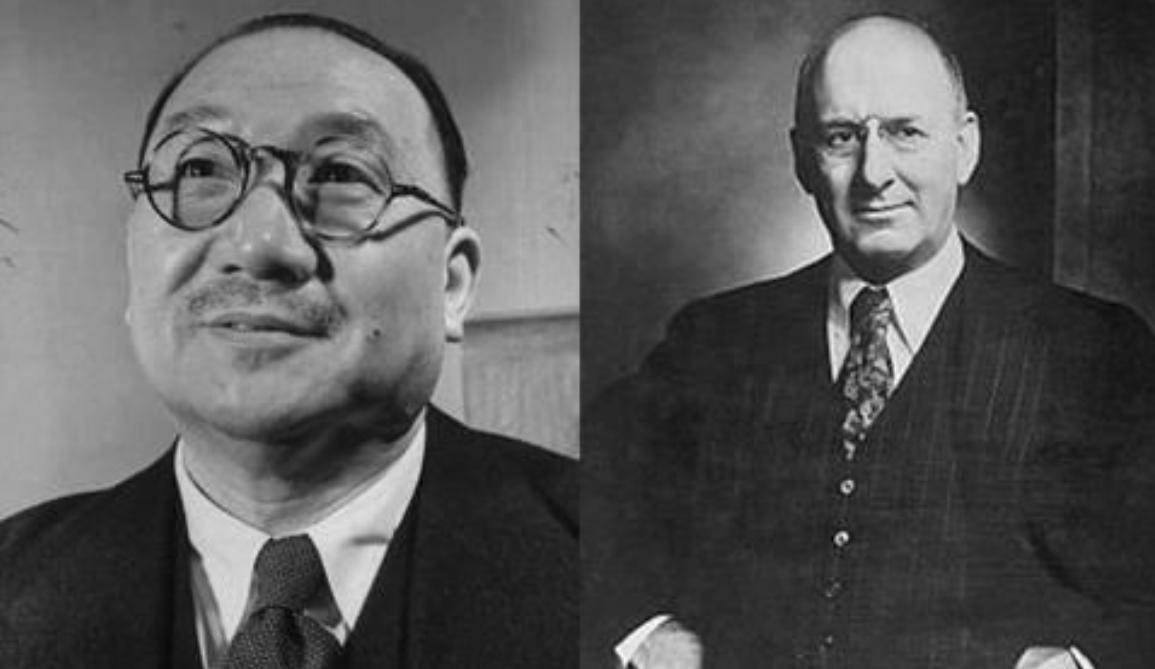

由于借款无法如愿,唯一的解决办法是美国购买中国白银,帮助中国积累足够的外汇储备来实施币制改革。 6月10日,英国派出了李滋·罗斯爵士访问中国,他是英国顶级财政专家,自1932年起担任英国政府首席经济顾问。李滋·罗斯从加拿大出发,尽管英国希望美国能邀请李滋·罗斯访问华盛顿并与美国进行商议,但摩根索却拒绝了这一提议,并明确表示不会派遣代表赴中国考察。

当时,美国财政部掌握着对白银问题的主导权,决定着美国对华政策的走向。 9月21日,李滋·罗斯抵达上海,明确表示这次访问的目的是调查与英国对华经济合作的问题、如何阻止英国在中国市场上势力的衰退以及了解中国经济的现状和发展状况。显然,英国政府希望通过李滋·罗斯的访问,为其在远东地区日益下降的影响力寻找挽回的办法。

在李滋·罗斯到达中国的第二天,中国财政顾问杨格便向他详细介绍了中国的经济状况以及拟采取的措施。10月2日,孔祥熙和宋子文向李滋·罗斯介绍了即将实施的币制改革计划,政府决定停止使用硬通货,政府银行发行的纸币成为法定货币,尝试通过脱售白银建立外汇储备,并寻求一笔1000万英镑的贷款以增强公众信心,同时计划将中央银行发展为中央储备银行。李滋·罗斯认同了这些计划,但在法币与英镑挂钩的问题上,他没有主张一定要与英镑挂钩,而是建议将中国新货币与英镑按1:6的汇率挂钩,并建议发行含银量为0.500的银辅币,实际上正是英国银币的成色。

他还提出,中国应寻求美国的帮助,同时通过英国协助将黄金兑换为英镑,在上海筹集1000万英镑贷款,以中国的关税作为担保。然而,英国财政部对这一计划提出了更多的条件,尤其是需要日本的合作,这使得李滋·罗斯的建议最终未能付诸实施。

英国的失败正符合美国的利益,在此时,日本、中国香港的货币都紧盯英镑,而美国则始终不愿中国加入英镑区,尤其是在币制改革的核心是要求美国购买中国的白银,以确保充足的外汇储备,从而发行法币。摩根索意识到,若获得美国的帮助,中国的货币改革才有可能成功。

评论